诗解读与诗鉴赏

张发安

①有句话:“腹有诗书气自华。”说明我们需要读诗,读好诗。

②诗是文学艺术的最高形式,读到好诗,能从中获得情感的升华、心灵的陶冶,自觉或不自觉地得到一些美的享受和启迪,故有“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”。

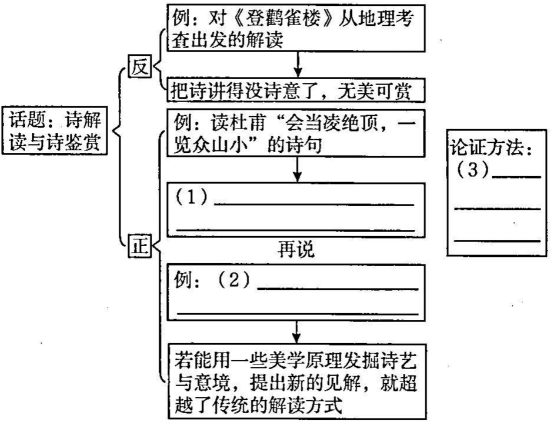

③已有不少诗词鉴赏辞典能帮助我们理解诗词,但大多是在语言文字、结构、意蕴上做些分析,进行美学鉴赏的不多。解读与鉴赏有区别,互有交叉,各有侧重。诗鉴赏,余以为其侧重对作者艺术表现的开发、欣赏者的主动参与和想象的再创造。

④有人认为王之涣《登鹳雀楼》诗的“白日”非“落日”,作“落日”看,与地理位置不合,“依山尽”的山是中条山主峰雪花山,在鹳雀楼东面二十多公里,落日不能逆行而东。 于是将“白日”解释为“从那东山上反射着炫耀着的明晃晃的日光”,而并不是指太阳本体。这种从地理考察出发的解读,是舍去了诗人主体的艺术表现。我们说即便西边无山,诗人可把别处看到的移过来,艺术高于生活。上述解读法值得商榷,如此解诗把诗讲得没诗意了,无美可赏。

⑤《论语》中说:“不学诗,无以言。 不学礼,无以立”。 这里的“诗”虽指《诗经》,但也不排除我们说的诗。“无以言”的“言”,不仅仅是“说话与表达”的意思,还含有读者对诗美的欣赏以及读者的文化积淀的发挥。例如读杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”的诗句,有文化涵养的人,便会联想到很多,包括想到泰山玉皇顶上的一副名联:地到无边天作界,山登绝顶我为峰。于是,一种雄奇伟岸、人力胜天的自豪感便会油然而生。

⑥再说,若能用一些美学原理发掘诗艺与意境,提出新的见解,就超越了传统的解读方式。当我们用现代美学“空间张力”来解读王之涣的《登鹳雀楼》,就会发现这诗之所以能激发人向上的情绪,就在于诗人眼中的夕阳西落和黄河东流向两端延伸的水平线,与中心点上即诗人登楼处向上仰视的中轴线相垂直,形成一个等腰三角形的“伽玛运动”,给人以一种“向外和向上发射”的“倾向性张力”感应,使读者产生一种向上的追求欲念,力求尽快地去把握这无际无涯的宇宙时空。

⑦再如,我们用“蒙太奇”艺术来解读杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳”一诗,就会突破古人对这首诗所作的“板滞”之批评,我们就会认识到杜甫的构思之精华;结构之完美,四句全是意象并列组合,四幅画面中色彩的浓淡,上下前后的视角转换,构成一个系统,同中有异,交相变换,组合成一幅立体的画卷,把诗人框在其中,使读者的视线聚焦在诗人身上,凸显出诗人那孤独而不能复出的困苦形象。

⑧无论是读诗还是读其他文学作品,特别是读近体诗,因为其间蕴含很多美学原理,我们会在潜移默化中获得不少美学知识,诸如对称与均衡、对立统一、反常合道等等艺术法则,从而提高审美感知,涵养我们的文化素质。只有多读诗,读好诗,才能提升我们的精神境界,充实我们的内涵而灼灼其华于外,即人的气质美。

(选自“世界作家园林”,有删改)

蒙太奇

一般包括画面剪辑和画面合成两方面。画面合成:由许多画面或图样并列或叠化而成的一个统一图画作品。