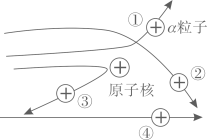

①大多数α粒子能穿透金属箔而不改变原来的运动方向;②一小部分α粒子改变了原来的运动方向;

③有极少数α粒子被弹了回来。根据以上实验现象, 可以得到( )

现象1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来运动方向;现象2:少部分α粒子改变原来的运动方向;

现象3:极少数α粒子被弹了回来。

B .

B .  C .

C .  D .

D .

① ②

② ③

③ ④

④

B .

B .  C .

C .  D .

D .

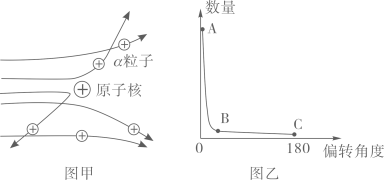

[收集证据]绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,只有少数α粒子发生了较大的偏转,并且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。

[猜想与假设] α粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

[解释与结论]

B .

B .  C .

C .  D .

D .

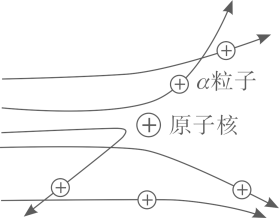

实验做法如图

⑴放射源-放射性物质放出α粒子(带正电荷),质量是电子质量的7000倍;

⑵金箔-作为靶子,厚度 lum(1um=10-6m), 重叠了3000层左右的原子;

⑶荧光屏- α粒子打在上面发出闪光;

⑷显微镜-通过显微镜观察闪光,且通过360度转动可观察不同角度α粒子的到达情况.

【收集证据】绝大多数a 粒子穿过金箔后仍沿原米的方向前进,只有少数a 粒子却发生了较大的偏转,并 且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来.

【猜想与假设】α粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果 却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的.

【解释与结论】

现象 1:大多数α粒子能穿透金箔而不改变原来的运动方向。

现象 2:一小部分α粒子改变原来的运动方向。

现象 3:极少数α粒子被弹了回来。

| 时间 | 人物 | 对“原子—分子”的认识 |

| 1803年 | 道尔顿 | 元素由微小的不可分的原子组成;不同元素的原子以简单数目比形成不可再分的原子——“复杂原子”。 |

| 1809年 | 盖·吕萨克 | 在同温同压下,相同体积的不同气体中含有相同数目的原子(包括“复杂原子”)。 |

| 1811年 | 阿伏加德罗 | 提出分子学说。引入分子概念,指出分子与原子的区别和联系。随后科学家们确立并逐步完善了“原子—分子”学说。 |

| 1897年 | 汤姆生 | 提出电子嵌于原子表面的枣糕型原子结构,否定了“原子不可再分“的观点。 |

| 1903年 | 卢瑟福 | 用a粒子轰击金箔的实验,推翻了汤姆生提出的原子结构模型,为建立现代原子理论打下了基础。 |

伟大的科学家费曼说:“假如只允许把人类的科学史压缩成一句话,它就会是——一切东西都是由原子构成的。”人类在探索物质由什么构成的历史长河中,充满了智慧。

1811年,意大利科学家阿伏加德罗提出:有些物质是由分子构成的,原子的基本工作形式是分子。

1897年,汤姆生通过实验发现了,进一步发展了原子、分子论。汤姆生主要是纠正了“道尔顿原子论”中的观点。

1911年,卢瑟福又通过实验,推测原子是由构成的,并提出了沿用至今的现代原子结构理论。

原子是一种看不见、摸不着的微粒,为了帮助人们理解原子的结构,这三位科学家都运用了

来表达他们的理论成果。