|

物种 |

扁担木 |

柘树 |

构树 |

牡荆 |

酸枣 |

|

SLA平均值(m2/kg) |

24.69 |

30.50 |

16.97 |

22.06 |

20.83 |

为探究不同处理后的保鲜纸,对采摘后百香果贮藏品质的影响,研究人员做了如下实验:

①选取采摘后大小、颜色等一致的百香果150个随机平分成3个组。

②第一组覆盖蒸馏水处理的保鲜纸;第二组覆盖纳他霉素处理的保鲜纸;第三组覆盖ɛ﹣聚赖氨酸处理的保鲜纸。(保鲜纸浸泡后晾干)

③分别装于保鲜袋中,扎紧。

④转移至20℃条件下贮藏。

⑤对3个组百香果定期取样及指标测定。结果如图:(好果:无腐烂、无病斑).

玉米是我国第一大粮食作物。科学家一直在研究如何能在有限的耕地面积中获得更高的产量,其中一种方法是寻找合理的种植模式。该模式不仅能避免玉米植株间相互遮挡,利用不同层次的光,还能改善通风条件,进一步提高玉米的产量。

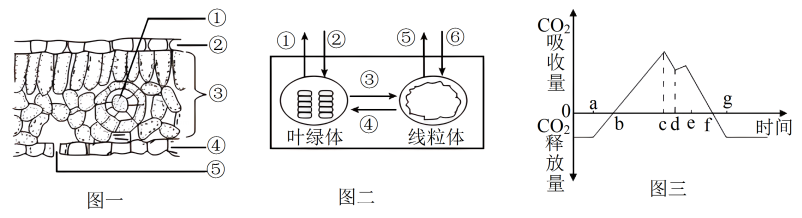

为寻找这样的种植模式,科研人员进行了相关的实验研究,实验过程如图甲所示。种植一段时间后,检测发现A组玉米的叶绿素含量显著高于B组。同时,还利用图乙中的气体分析仪实时检测气室中气体成分及含量,并计算出玉米的光合速率。结果显示A组玉米的光合速率约为B组的1.3倍。

玉米是生产淀粉的主要原料。除了作为食品,淀粉还广泛应用于医药、造纸等产业中。科学家发现植物通过光合作用合成淀粉需要60余步反应以及复杂的生理调控,对太阳能的利用效率约为2%。2021年9月,我国科学家在淀粉的人工合成方面取得突破性进展,仅用11步反应就可以在实验室中合成淀粉,且合成速率是玉米植株的8.5倍,对太阳能的利用效率是玉米的3.5倍。这项研究成果使淀粉生产从传统的农业种植模式向工业生产模式的转变成为可能,但大规模工业合成淀粉,依然任重而道远。

a.反应步骤少

b.对太阳能的利用效率高

c.淀粉合成速度快

d.大规模工业合成淀粉难度大