B . 育秧时,夜晚向秧田里灌水

B . 育秧时,夜晚向秧田里灌水  C . 用水作为机车发动机的冷却液

C . 用水作为机车发动机的冷却液  D . 暖气管用循环热水来供热

D . 暖气管用循环热水来供热

| 实验组别 | 液体 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 加热时间/min |

| 1 | 水 | 200 | 25 | 40 | 13.5 |

| 煤油 | 200 | 25 | 40 | 6.5 | |

| 2 | 水 | 200 | 25 | 40 | 12 |

| 煤油 | 200 | 25 | 40 | 5.5 |

| 加热时间(分) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |

| 温度(℃) | 牛奶 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |

| 豆浆 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |

A.沿海地区昼夜温差会比内陆地区小

B.用盐水腌蛋,一段时间后重会变咸

C.长期堆放煤的水泥地面变成黑色

D.夏天给教室洒水,感觉凉爽

燃料的质量/g | 100 | 200 | 300 | 400 | |

燃料完全燃烧放出的热量 | Q木柴/J | 1.3×106 | 2.6×106 | 3.9×106 | 5.2×106 |

Q焦炭/J | 3.0×106 | 6.0×106 | 9.0×106 | 12.0×106 | |

Q木炭/J | 3.4×106 | 6.8×106 | 10.2×106 | 13.6×106 |

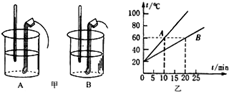

方案一:让研究对象升高相同的温度,然后比较它们吸收热量的多少。

方案二:让研究对象吸收相同的热量,然后比较它们升高温度的高低。

|

加热时间/min |

0 |

2 |

4 |

6 |

|

水的温度/℃ |

2 |

2 |

2 |

3 |

|

油的温度/℃ |

2 |

2 |

3 |

4 |

|

实验组别 |

液体 |

质量/g |

初温/℃ |

末温/℃ |

加热时间/min |

|

1 |

水 |

200 |

25 |

40 |

13.5 |

|

煤油 |

200 |

25 |

40 |

6.5 |

|

|

2 |

水 |

200 |

25 |

40 |

12 |

|

煤油 |

200 |

25 |

40 |

5.5 |

通过分析实验数据,能够得出的结论是。

方案一:取相同质量的两种物质,吸收相等的热量,比较温度的变化。

方案二:取相同质量的两种物质,升高相同的温度,比较吸收的热量。

|

液体名称 |

液体质量m/g |

液体初温t1/℃ |

液体末温t2/℃ |

加热时间t/min |

液体吸热情况“多”或“少” |

|

甲 |

10 |

30 |

40 |

6 |

多 |

|

乙 |

10 |

30 |

40 |

3 |

少 |

①分析表中信息,小西采用的是(选填“方案一”或“方案二”);

②分析表中数据,可得出的结论:;

③如果甲、乙两种液体都可作为发动机冷却液,从物质吸热能力角度考虑,应选液体作发动机冷却液。

|

液体 |

次数 |

质量m/kg |

升高的温度Δt/℃ |

加热的时间t/min |

|

甲 |

1 |

0.1 |

5 |

1 |

|

2 |

0.1 |

10 |

2 |

|

|

3 |

0.2 |

10 |

4 |

|

|

乙 |

4 |

0.1 |

10 |

1 |

|

5 |

0.1 |

20 |

2 |

|

|

6 |

0.2 |

20 |

4 |

|

烧杯号 |

液体 |

质量(g) |

初温(℃) |

末温(℃) |

加热时间(min) |

|

1 |

水 |

200 |

20 |

28 |

8 |

|

2 |

水 |

100 |

20 |

28 |

4 |

|

3 |

煤油 |

200 |

20 |

28 |

4 |

|

4 |

煤油 |

200 |

20 |

24 |

2 |

请根据表中的实验记录回答:

方法一:可以在加热时间相同的情况下,比较;

方法二:。

A.将两个烧杯均盖上相同的盖子 B.将装置移到通风良好处进行

C.减少水和煤油的质量