材料一:

《孔乙己》《药》《明天》《风波》《阿Q正传》等篇都是对旧中国灰色人生的写照。尤其是出世在后的《阿Q正传》给读者留下了难以磨灭的印象。现在差不多没有一个爱好文艺的青年口里不曾说过“阿Q”这两个字。我们在接触灰色的人物的时候,或听得了他们的什么“故事”的时候,《阿Q正传》里的片段便浮现在眼前了。我们不断地在社会的各个方面遇见“阿Q相”的人物。我们有时自己反省,常常疑惑自己身上是否也免不了带着一些“阿Q相”的分子,但或者是由于忽于饰非的。同理,我又觉得“阿Q相”未必全然是中国民族所特具的,似乎这也是人类的普通弱点的一种。至少在“色厉内荏”这一点上,作者写出了人性的普遍弱点。

中国历史上的一件大事——辛亥革命,反映在《阿Q正传》里的,是怎样的叫人气短呀!乐观的读者或不免要非难作者的形容过甚,近乎故意轻薄“神圣的革命”,但是谁若亲身在“县里”遇到这样的大事,一定会觉得《阿Q正传》里的描写是写实的。我们现在看了七八两章,大概会仿佛醒悟似的知道十二年来政乱的根因罢!鲁迅君或许是个悲观主义者,在《呐喊》中他对劝他做文章的朋友说道:“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终苦楚,你倒以为对得起他们么?”

朋友回答他道:“然而几个人既然起来了,你不能说决没有毁坏这铁屋子的希望。”因为“说到希望却是不能抹杀的”,所以鲁迅君便答应他朋友做文章了,这便是最初的一篇——《狂人日记》。后来,在《故乡》中他又明白地说出他对于“希望”的怀疑。

但是《阿Q正传》于辛亥革命之侧面的讽刺,我觉得并不是因为作者抱悲观主义的缘故。这正是一幅极忠实的写照,极准确地依着当时的印象写出来的。作者不曾把最近的感想加进他的回忆里去,他决不是因为感慨目前的时局而载了悲观主义的眼镜去写他的回忆;作者的主意似乎只在刻画出隐伏在中华民族骨髓里的不长进的性质——“阿Q相”。我以为这就是《阿Q正传》之所以可贵、流行极广的主要原因。不过同时,也不免有许多人因为刻画“阿Q相”过甚而不满意这篇小说,这正如俄国人之非难梭罗•古勃的《小鬼》里的“丕垒陀诺夫相”不足为盛名之累。

在中国新文坛上,鲁迅君常常是创造“新形式”的先锋。《呐喊》里的十多篇小说几乎一篇有一篇新形式,而这些新形式又莫不给青年作者以极大的影响,必然有多数人跟上去试验。丹麦的大批评家布兰兑斯曾说:“有天才的人,应该也有勇气。他必须敢于自信他的灵感,他必须自信凡在他脑膜上闪过的幻想都是健全的,而那些自然来到的形式,即使是新形式,都有要求被承认的权利。”这位大批评家的这几句话,我们在《呐喊》中得到了具体的证明。除了欣赏惊叹而外,我们对于鲁迅的作品还有什么可说的呢?

(摘编自茅盾《读〈呐喊〉》)

材料二:

塞万提斯在《堂•吉诃德》里借主人公之口说:“喜剧依照西塞罗(罗马作家)的意见应该是人生的一面镜子,世态的一副模样,真理的一种表现。”莎士比亚同样借哈姆雷特之口说:“演戏的目的是‘给自然照一面镜子,给德行看一看自己的面貌,给荒唐看一看自己的姿态,给时代和社会看一看自己的形象和印记’。”鲁迅创作《阿Q正传》,也正是给自己的同胞塑造一面开出反省道路的镜像。阿Q、堂•吉诃德、哈姆雷特等偏重反映人类精神状况的艺术典型就是一种讽世的镜子,人们可以从中照出自己的精神面貌。它们最重要的哲学启悟显义就是:对人们的认识逻辑、方法进行反思,启示人们正确地认识自己与认识世界。高尔基称赞契诃夫的作品“能够使人从现实性中抽象出来,达到哲学的概括”。哲学境界是文学作品最难达到的巅峰。

鲁迅写《阿Q正传》也正是“从现实性中抽象出来,达到哲学的概括”,成为给人们开出反省道路的经典镜像。

缺乏认知能力,始终不能正确地认识自己、认识世界以及自己在世界上的位置,浑浑噩噩,糊里糊涂,以自我为中心,瞧不起城里人,也看不起未庄人。得意时趾高气扬,欺侮弱者;失败时又靠精神胜利法,化失败为胜利,在“瞒和骗”中寻求圆满。阿Q的这种性格是世界非文明时代人类荒谬性的象征,塞万提斯通过堂•吉诃德这一不朽的形象表现了人类易于脱离客观物质世界的发展变化、陷入主观主义误区的普遍弱点。鲁迅则通过阿Q这一活生生的艺术形象,表现了当时中国的一种昏聩颟顸、自欺欺人的精神现象,同时也反映了人类易于逃避现实、退入内心、寻求精神胜利的精神机制和普遍弱点。《阿Q•正传》实质是鲁迅这位思想家型的文学家创作的哲学小说。阿Q是一位与世界文学中堂•吉诃德、哈姆雷特、奥勃洛摩夫等典型形象相通的、着重表现人类精神机制的、特异型的艺术典型,可以简称为“精神典型”。以这些典型人物为镜子,人们可以看到自身的精神弱点,“由此开出反省的道路”。

(摘编自陈漱渝、张梦阳《〈阿Q正传〉的意义》)

看不见的珍藏

茨威格

①这个故事是我从事艺术品买卖的这37个年头里所经历过的最不寻常的事情。自从我们钞票的价值就像逸散的煤气荡然无存以来,古玩交易市场那些暴发户们突然对古旧的版画及画像产生了极大的兴趣,所以你得源源不断地进新“货”。

②我不由想到把过去的旧账本拿出来翻一翻,兴许能找出几个昔日的老主顾,从他们那儿弄回几件副本呢。我突然翻出一捆大概要算是我们最早的老主顾写来的信件。这位滑稽可笑、节约成癖的老兵,作为一位古代版画艺术的收藏家却表现出超乎寻常的聪明才智、极其丰富的专业知识和高雅不俗的艺术品味。我将其近60年的订单慢慢地加以整理,发现他的收藏品早就价值连城了。尽管如此,自从1914年以来,他再也没有寄来过订单了。

③我毫不费劲地找到了他的住所——简陋的乡村楼房的三层楼上,告诉老人恰好路过这里,顺便拜访一下他——我们这个字号的多年老主顾、德国最大的收藏家之一,约定下午三点以后来看藏画。

④午饭过后,一个衣着朴素的姑娘找到我,说是我的老主顾赫尔瓦特的女儿。她涨红着脸,显得十分局促与尴尬。她断断续续地告诉我来意:原来在大战过后,老人已经完全失明。当时物价飞涨,单凭老人微薄的退休金,根本无法应付一家人的日常开销,甚至温饱都不够。不得已,母女俩只好背着老人把他的藏品卖掉。而为了不被这可怜的失明老人知道,为了让他继续维持他那每天都要花费几小时的“看”画的乐趣,也为了老人能够不知晓真情继续快乐地活下去,她们只好用一些仿制品和空白页来填充画框,瞒过老人。老人女儿的话使我感动万分,我决定对老人守口如瓶,并尽力配合他。

⑤我们于是一起到她家去。“赫尔瓦特今天一个中午根本睡不着,为了急于要把他的宝贝给您看。”老人的妻子微笑着对我说。她女儿的一个眼色已经使她明白我的态度,并让她放下心来了。桌上一大堆画夹已经摊开,等着人去看。

⑥他轻轻地、小心翼翼地用指尖从画夹子里取出一个硬纸框,里面嵌着一张发黄的空白的纸。他热情洋溢地把这张废纸举到面前,细细地看了几分钟之久,可是实际上什么也没看见,他那瞳仁僵死、目光发直的眼睛,不知道是由于纸上的反光,还是来自内心的喜悦——突然发亮,闪烁着一种智慧的光芒。

⑦“怎么样,”他颇为得意地说道,“您曾看见过比这幅更加精美的复印画吗?每个细部的线条印得多么清晰,轮廓多么分明。再看看它的来历!瞧这儿”——他把画页翻了过来,用指甲极为精确地指着这张白纸的某些地方,使我不由自主地望了一眼,看那儿是不是真的还盖着图章——“您看,这儿是那格勒藏画的图章,这儿是收藏家雷米和艾斯代勒的图章。”

⑧听到这位老人这样热情奔放地夸耀一张空空如也的白纸,看见他用指甲毫厘不差地指着只在他的想象中存在的看不见的收藏家的图章,真叫人毛骨悚然。由于恐怖,我的嗓子眼堵得厉害,我不知道该怎么回答才好。我在慌乱中抬起眼睛看了看那两个女人,又看见老太太浑身哆嗦,十分激动地举起双手,向我恳求。于是我振作了一下,开始扮演我的角色。

⑨“简直叫人拍案叫绝!”我终于结结巴巴地说道。老人的脸上马上现出得意的神气,“不过,这还根本算不了什么。”他就这样滔滔不绝、洋洋得意地边说边让我看画夹,足足忙了两个小时。我和他一起共看这一百来张空白的废纸或蹩脚的仿制品,而这些在这个可悲的丝毫没起疑心的盲人的记忆里还是真实存在的,以至于他可以毫无差错、按照准确无误的顺序精确入微地夸奖并且描绘每一幅画。只有一次,他似乎觉察到什么,使他不能热情洋溢地说下去。他拿起一张《安提俄珀》,他那已经训练得十分敏感的触觉神经在这张陌生的纸上没有摸到那些凹纹,于是他突然皱起眉头,声音也慌乱了:“这不是……这不是《安提俄珀》吧?”他喃喃自语,神情有些狼狈。我马上采取行动,急忙从他手里把这幅画取过来,热情洋溢地大事描绘我也熟悉的这幅画刻画的一切可能有的细节。盲人的那张已经变得颇为尴尬的脸松弛了下来。“总算找到了一个识货的行家!”他洋洋得意地掉转脸去冲着他的妻女欢呼起来,“总算找到一个懂行的,你们也听听。”

⑩他说着,用手指温柔地抚摩一下那些早已空空如也的画夹,就像抚摩一些有生命的东西似的。这是一个既可怕又动人的场面,因为在进行大战的这些年里,我还从来没有在一个德国人的脸上看到过这样纯净的幸福的表情。

⑪我们开始握别的时候,他的声音变得非常柔和。“我终于又能和一个行家一起看一遍我心爱的藏画,这对我来说真是个幸福。我在这儿答应您,在我的遗嘱里加上一条,您应该得到管理这批不为人所知的宝藏的荣誉。请您答应我一件事:请您印个漂亮的藏画目录,这将成为我的墓碑。”我深受感动地答应他去办这件实际上我永远无法照办的事,老人死沉沉的瞳仁又为之一亮。

⑫两个女人送我到门口。她们一面望着我,一面流泪,她们的眼光是多么温暖,多么富有感激之情。我恍恍惚惚地摸索着走下楼梯,心里其实十分羞愧:我像童话里的天使似的降临到一个穷人家里,使一个瞎子在一小时内重见光明,我用的办法是帮人进行了一次虔诚的欺骗,极为放肆地大撒其谎,而我自己实际上是作为一个卑鄙的商人跑来,想狡猾地从别人手里骗走几件珍贵的东西的。可是我得到的,远远不止这些:在这阴暗迟钝、郁郁寡欢的时代,我又一次生动地感觉到纯粹的热情,一种纯粹是对艺术而发的精神上的快感,这种感情我们这些人似乎早已忘怀了。我心里充满敬畏之情——我无法用别的方式来表达——虽然我不知为什么,又一直感到羞惭。

⑬我已走在大街上了,回头却看见一个令人难忘的情景:楼上的窗口露出一张白发老人的高高兴兴的笑脸,凌驾于大街上愁眉苦脸、熙熙攘攘、忙忙碌碌的人群之上,由一片善意幻觉的白云托着,远远脱离了我们这个严酷的现实世界。我不觉又想起那句含有深意的老话——我记得好像是歌德说的——“收藏家是幸福的人!”

(有删改)

材料一:

桓公问管子曰:“治而不乱,明而不蔽,若何?”管子对曰:“明分任职,则治而不乱,明而不蔽矣。”公曰:“请问富国奈何?”管子对曰:“力地而动于时,则国必富矣。”公又问曰:“吾欲行广仁大义,以利天下,奚为而可?”管子对曰:“诛暴禁非存亡继绝而赦无罪则仁广而义大矣。”公曰:“请问战胜之器?”管子对曰:“选天下之豪杰,致天下之精材,来天下之良工,则有战胜之器矣。”公曰:“攻取之数何如?”管子对曰:“毁其备,散其积,夺之食,则无固城矣。”公曰:“然则取之若何?”管子对曰:“假而礼之,厚而无欺,则天下之士至矣。”公曰;“致天下之精材若何?”管子对曰:“五而六之,九而十之,不可为数。”公曰:“来工若何?”管子对曰:“三倍,不远千里。”桓公曰:“吾已知战胜之器、攻取之数矣。请问行军袭邑,举错而知先后,不失地利若何?”管子对曰:“用货,察图。”公曰:“野战必胜若何?”管子对曰:“以奇。”桓公问治民于管子,管子对曰:“凡牧民者,必知其疾,而忧之以德,勿惧以罪,勿止以力,慎此四者,足以治民也。”桓公曰:“寡人睹其善也,何为其寡也?”管仲对曰:“夫寡,非有国者之患也。昔者天子中立,地方千里,四言者该焉,何为其寡也?夫牧民不知其疾则民疾,不忧以德则民多怨,惧之以罪则民多诈,止之以力则往者不反。故圣王之牧民也,不在其多也。”桓公曰:“善,勿已,如是又何以行之?”管仲对曰:“质信极忠,严以有礼,慎此四者,所以行之也。”桓公曰:“请闻其说。”管仲对曰:“信也者,民信之;忠也者,民怀之;严也者,民畏之;礼也者,民美之。语曰:泽命不渝,信也;非其所欲,勿施于人,仁也;坚中外正,严也;质信以让,礼也。”

(节选自《管子·小问》,有删改)

材料二:

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共①之。”

[注]①共:通“拱”,环抱,环绕。

(选自《论语•为政》)

诛暴A禁B非C存D亡E继绝F而赦G无罪H则仁广I而义大矣

①请问行军袭邑,举错而知先后,不失地利若何?

②昔者天子中立,地方千里,四言者该焉,何为其寡也?

正月二十日往岐亭![]() 郡人潘古郭三人送余于女王城东禅庄院

郡人潘古郭三人送余于女王城东禅庄院

苏轼

十日春寒不出门,不知江柳已摇村。

稍闻决决流冰谷,尽放青青没烧痕。

数亩荒园留我住,半瓶浊酒待君温。

去年今日关山路,细雨梅花正断魂。

【注释】岐亭:在今湖北麻城西南,苏轼在黄州期间时常往游。

近日,在各种直播间里,从“地板”价到“宇宙最低价”,从“粉丝超级福利”到“让利大促销”,类似的宣传语①____,商品价格宣传给人一种“不买就是吃亏”的感觉。但很多消费者购买之后却发现,买到的产品并非货真价实,夸大宣传、高于市场价等问题数不胜数,也因为这样,一些低价直播被网友们称为“忽悠式直播带货”。这样的现象在手机、白酒、手表、电器、茶叶、保健品等各类产品上均有出现,让消费者饱受困扰。

客观地说,网络直播的出现,对扩大就业、促进消费、推动经济等均有积极作用,一些农特产品的走俏、一些地方美食的出圈,离不开直播带货的推动作用。遗憾的是,在这一行业火爆之后,一些浑水摸鱼者也趁虚而入,这不仅扰乱了市场秩序,也严重影响了直播带货行业的健康发展。如今,提及直播带货,很多消费者②____,这般现实亟待改变。

甄士隐与贾雨村是作为“对立幻象”存在于《红楼梦》全书的叙事之中的。甄士隐是人世间与太虚幻境的连接点,①____,他们两人又生活在同一个时代,印证了太虚幻境与贾府是虚实相映的。看似虚幻莫测,②____,给读者带来了强烈的真实感与情感体验。

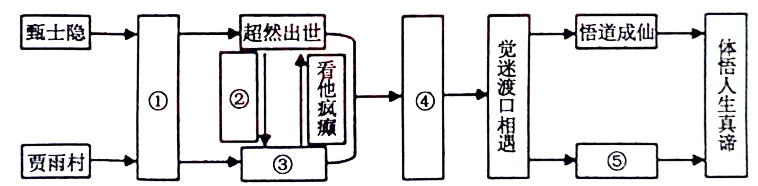

而作为“对立”呈现的形象,③____,一种是以甄士隐为代表的超然出世的人物,一种是以贾雨村为代表的热衷名利的人物。后者在前者的眼里是虚无,前者在后者的眼里是疯癫,二人最后在觉迷渡口相遇,如同开头在葫芦庙比邻而居的情况一般。二人所经历过的世间纷扰都像是南柯一梦,梦醒之后的再次相遇则暗示着一切都仿佛回到了原点:甄士隐已悟道成仙,冷眼旁观世间百态;贾雨村却因贪赃枉法,终被削籍为民。这时已然超脱的甄士隐以“老仙长”的身份出现,并作为精神导师来对贾雨村进行点化,体悟人生真谛,从而使得二者又在对立中回归了统一。