纪年 | 公元年份 | 户数 | 人口 |

玄宗天宝十四年 | 755 | 8914909 | 52919309 |

肃宗乾元三年 | 760 | 1933174 | 16990386 |

年代 | 收入(单位:贯) | 支出(单位:贯) |

真宗天禧五年(1021年) | 15085万余 | 12677万余 |

仁宗皇佑元年(1049年) | 12625万余 | 12625万余 |

英宗治平二年(1065年) | 11613万余 | 13186万余 |

人物 | 主要事迹 |

统一契丹各部,创制文字 | |

统一女真各部,颁行女真文字 | |

统一蒙古草原,建立蒙古政权 | |

把国号改为元,完成全国统一 |

材料一:贞观九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩无院不满。炀帝意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜,惟欲清净,使天下无事。遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶茂荣。”

——吴兢《贞观政要•政体第二》

材料二:中国被称为“诗的国度”,而诗之盛者莫过于唐。清代康熙年间编定的《全唐诗》收录的诗作就有48000多首。唐诗内容既涉及政治、经济、宗教,又涉及亲情、友谊、怀古、山水、田园;作者中既有帝王将相,也有贩夫走卒, 还有外国人。

材料三:唐朝允许不同民族、不同国家的人参加科举考试和做官。京城和各大城市居住着很多城外来的使节和留学生,有不少人与当地人通婚。武则天下令组织编纂的《三教珠英》一书,儒、佛、道的内容都包括在其中。

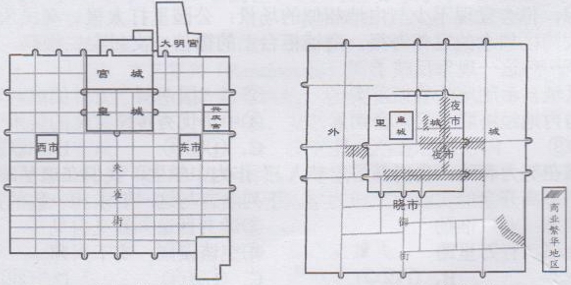

材料一:唐宋都城平面示意图

图一 唐朝长安城 图二 北宋东京城

材料二:北宋时期,国家财政收入的百分之八十左右来自淮河以南地区。淮南每年向都城汴京运送粮食六百万石,丝绸、茶叶等物品也源源不断地输送到京城。南方地区经济持续发展,支撑了南宋半壁江山。

——摘编自漆侠《宋代经济史》

材料三:宋代文化是唐代文化的延续和发展。唐代所存在的三省六部、科举、均田等制度,已经标志着行政管理体制的完善。宋代又在此基础上建立了更加完善的文官制度,中枢大臣之间、中央和地方之间得以相互制衡。

——摘编自袁行霈《中华文明史》

材料一 唐初,中书省、门下省、尚书省长官共议朝政,均为宰相。李世民即位前任尚书令,为避讳,就以仆射为尚书省长官。唐代皇帝认为宰相品位尊崇,不应轻易授人,常以他官居宰相职并假借他官之称。例如魏征以秘书监身份参与朝政,称“参知政事”,也是宰相之职……太宗还以李洵为太子詹事(东宫百官之长),特加“同中书门下三品”之衔号,使其与侍中、中书令共同参与宰相职事。从此就有了“平章事”与“同三品”的衔号。无论品位多高,不加此衔,就不能行使宰相职权。只有三公三师及中书令例外……安史之乱后,宰相名号又发生了变化,因中书令和门下侍中升为正二品,所以就废除了“同中书门下三品”的宰相名衔。唐后期宰相的名号基本上就是“同平章事”。

——摘编自刘珲春《中华文明史话·宰相史话》

材料二 唐宋时期中国状元数量及分布表(有籍可考者)部分

籍贯 | 唐代 | 宋朝 |

河北、河南 | 28 | 23 |

陕西 | 11 | 1 |

山西、山东 | 10 | 11 |

江苏 | 6 | 9 |

江西 | 2 | 9 |

浙江 | 0 | 24 |

安徽 | 1 | 5 |

福建 | 0 | 19 |

——整理自梅介人《中国状元及其地理分布》