材料一:

材料二:台湾者,中国之土地也,久为贵国所踞,今余既来索,则地当归我。

——连横《台湾通史》

材料一:隋唐时期……庶族中小地主的经济实力不断增强,他们积极要求参政,希冀通过某种形式改变政治地位。而统一的中央集权官僚体制的确立,又急需一大批有能力、有才华的官吏充实到官府机构中去,从而使政令畅通,官僚机构得以正常运转,实现进一步遏制地方割据势力、加强皇权、巩固中央集权的目的。

——谢兰荣《中外教育简史》

材料二:世皆知的印刷术、火药和磁石,人类的世界因为这三种发明而为之改观。首先是在学术上,其次在战争中,最后是在航行方面,而由此又引出了不计其数的变化。由此,人类的文明也得到了极大的发展。

——培根《新工具》

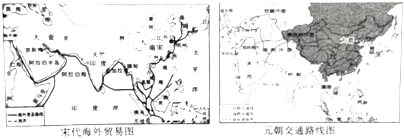

①材料二中“首先是在学术上”的发明到宋朝有哪方面的改进?“在航行方面”的发明产生了什么影响?结合所学知识,概括宋代科技发展的原因。

材料三:

“交子”发行初期,由于发行额、流通时间和地区都有一定的限制,并有定额的发行准备金能够兑现,因此使用情况尚好,对商业往来起了有益的作用。……纸币的产生和应用,把货币制度推进到一个新的阶段。 ——复旦大学、上海财经学院合编《中国古代经济简史》 |

|

②材料三中的纸币最早出现在哪个地区?其有怎样的历史地位?根据材料三回答纸币的产生给宋朝社会带来了什么变化?

【大国辐射】

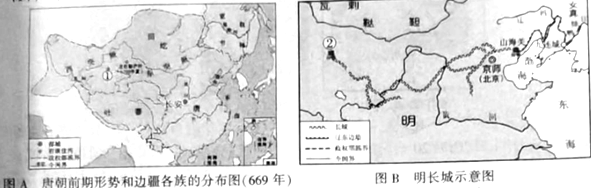

材料一:唐代中国,经济繁荣,社会稳定,国力强盛,唐文化融合域外文化,深为当时世界各国人民向往……唐朝把域外文化带入唐土,又把大唐文化传播四方,促进了中外文化大交流。

——摘编自王介南《中外文化交流史》

【相互交流】

材料二:

【主动与被动】

材料三:

明朝中期的中国,是一个综合实力走在世界前列的强国但中国人没有恃强凌弱,郑和下西洋是世界上公认的和平之旅;28年间,郑和船队始终奉行“共享太平之福”的对外政策,发展与各国的友好关系,在中国与亚非国家之间架起了友谊的桥梁,进一步树立了中国的和平友好形象。 ——《中国水运报》 |

【展望未来】

材料四:我们愿同中亚国家加强现代化理念和实践交流,推进发展战略对接,为合作创造更多机遇,协力推动六国现代化进程。中国陕西有句农谚,“只要功夫深,土里出黄金”。中亚谚语也说,“付出就有回报,播种就能收获”。让我们携手并肩,团结奋斗,积极推动共同发展、共同富裕、共同繁荣,共同迎接六国更加美好的明天!

——习近平在中国—中亚峰会上的主旨讲话