| 观察时间 | 项目 | 浅色桦尺蛾数 | 深色桦尺蛾数 |

| 环境污染前 | 释放数 | 200 | 200 |

| 回收数 | 126 | 28 | |

| 环境污染后 | 释放数 | 200 | 200 |

| 回收数 | 32 | 112 |

①实验前对跳蛛进行处理,以提高跳蛛的捕食积极性。

②B组与组比较发现,将纹翅蝇原来的翅切下再重接(自翅重接)以后,仍具有吓退跳蛛的能力,这可排除重接对翅振动带来的影响。

③B组与C组比较,可说明翅只有高频振动不能吓退跳蛛。

④为研究仅翅带条纹是否能吓退跳蛛,实验中D组“?”的处理应为。

⑤综合以上实验结果,可以说明。

稻飞虱是水稻生产上的重要害虫.某地自1991年开始,使用杀虫剂吡虫啉防治稻飞虱,效果非常好.随着吡虫啉的大量使用,2002年监测到该地区稻飞虱对吡虫啉具有低水平抗性,2005年达到极高水平抗性.如图①~④表示在一段时间内抗药性不同的稻飞虱的数量变化.

(注:

![]() 表示抗药性强的个体,

表示抗药性强的个体, ![]()

表示抗药性弱的个体)

表示抗药性弱的个体)

①稻飞虱具有很强的能力,能产生大量后代.

②未使用吡虫啉之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体,这种现象在遗传学上被称为.

③当喷洒吡虫啉时,抗药性弱的稻飞虱逐渐被淘汰,抗药性强的个体就容易生存下来,并且繁殖后代,抗药性强的个体将基因传递给了后代,这种现象称为.经过许多代后,群体的抗药性水平越来越高.

一种叫做银木果灯草的植物,它结出的种子很有特色﹣﹣一个黑不溜秋的圆球,还散发出一种辛臭刺鼻的气味。这样奇怪的种子是如何传播的呢?

银木果灯草属于帚灯草科,该科大部分植物通过蚂蚁传播种子。这些植物种子往往小而光滑,表面附有油质体,能吸引蚂蚁取食,狭长的外形有利于蚂蚁钳运。然而银木果灯草的种子太大,也不含油质体,显然不适合蚂蚁传播。

为了寻找答案,研究人员在地上留下多颗种子,发现很多小型啮齿类动物如纹鼠来骚扰这些种子,但是并没有把它们吃掉。纹鼠会是种子的传播者吗?研究人员在观测点同时放置当地一种木百合种子(胚乳含蛋白质45%)和银木果灯草种子(胚乳更重,含蛋白质58%),却发现纹鼠只取食木百合的种子,而对银木果灯草种子完全无视。第二次实验,研究人员放了5个完整的银木果灯草种子和5个去掉种皮的银木果灯草种子,结果纹鼠把5个去皮种子全部吃掉了,5个完整的种子则没有被吃。看来,完整的银木果灯草种子有阻止纹鼠取食的作用。而且,这些纹鼠没有分散储藏种子的习惯,一般都是当场吃完,恐怕也不适合成为种子传播者。

研究人员发现蜣螂(俗称屎壳郎)会滚种子,在66颗被滚走的种子中,有53个被掩埋。这些种子外皮没有破损,也未被产上卵,说明蜣螂在准备用餐或产卵前已发现这是个骗局。为什么蜣螂会被骗?研究发现,银木果灯草种子散发出的气味和当地一种羚羊的粪便气味很像,且种子的形状、颜色和大小都和羚羊粪便相似。

银木果灯草把种子伪装成便便让蜣螂滚走,还有一个巨大获益:在它生长的灌丛区经常会发生火灾,被蜣螂细心埋藏起来的种子能有效抵御火灾,并在灾后萌发新苗。

①发现蚂蚁不适合传播银木果灯草种子。

②发现银木果灯草种子的具有阻止纹鼠取食的作用,排除纹鼠是传播者的可能性。

③找到了银木果灯草种子能吸引蜣螂传播的适应性特征是。

①当地的纹鼠具有的特点,因此即使存在能被纹鼠取食的种子,也不利于种子传播,最终会被淘汰。

②蜣螂传播的银木果灯草种子被埋藏到土壤中,从土壤中获得水分、适宜的温度等条件,并能躲过对种子的影响,因而得以更好地生存下来。

|

生物类型 |

重金属物质的含量(单位m g /g) |

|

藻类、水草 |

0.04 |

|

浮游动物、螺蛳 |

1.24 |

|

食肉的鱼类 |

3.42 |

|

红嘴鸥 |

75.5 |

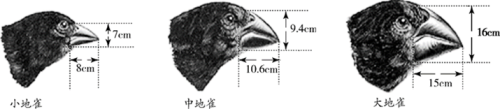

在加拉帕戈斯群岛守候着13种雀鸟,它们有的生活在树上,有的生活在仙人掌丛,有点生活在地上。食物类型有种子,花蜜,虫子等。尽管存在着许多差异,这些地雀却有共同的祖先--来自南美洲大陆的一种雀鸟。南美雀鸟来到加拉帕戈斯群岛之后到底发生了什么,使得它形成如此丰富多样的后代。这一现象引起了许多学者的好奇。

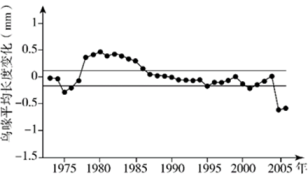

1972年,生态学家格兰特夫妇群岛中的一个与世隔绝的小岛上。本岛的物种几乎不出去,外岛上的物种也很少进来。此时,雨季刚刚过去,植物繁茂,地雀们自由地取食。岛上有三种体型、毛色均相似的地雀。考察队员们测量发现它们喙的长度,宽度与深度有明显差异。根据它们喙的特点分别命名为大地雀、中地雀和小地雀。除了收集鸟喙的数据外,他们还测量作为食物的种子的大小以及嗑开种子所用的力度。最小、最容易嗑开的是马齿苋种子,最难嗑开的是硬壳上有刺的蒺藜种子。

1977年初岛上降水减少,植物陆续死亡,雀鸟的食物仅剩蒺藜种子。调查显示,大旱前,中地雀的平均长度为10.68毫米,深度为9,42毫米;大旱后幸存下来的中地雀喙平均长度为11.07毫米,深度为9,96毫米。这0.5毫米的差异,肉眼难辨,却足以帮助幸存的地雀嗑开蒺藜种子。

干旱持续了三年,1980年初,大雨降临,植物竞相生长,许多地雀开始筑巢,幸存雌鸟选择体型较大且喙较大的雄鸟繁育后代,因此后代个体比先辈们的喙长增加许多。

|

地雀数量(只) 地雀种类 |

1977年 |

1980年 |

|

|

大地雀 |

300 |

225 |

|

|

中地雀 |

雄 |

600 |

150 |

|

雌 |

600 |

30 |

|

|

小地雀 |

12 |

1 |

|