阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料:

徐渭(1521—1593),字文长,浙江绍兴人,曾师从王阳明门徒季本,研习王阳明的学说。徐渭一生科场不顺,贫困潦倒,但诗文书画皆精。他的画广泛吸收宋、元以来诸家技法,但不受其束缚,处处表现出强烈的情感宣泄与个性追求,在晚明画坛独树一帜。他开创的大写意手法,对后世写意画影响很大。徐渭还是公认的南杂剧代表作家,创作的《四声猿》等代表了明代杂剧的最高水平。当时,北曲、南戏并存。他认为北曲多为“马上之音”“杀伐之声”;对南戏则赞誉颇多,认为尽管多为市井之声,却“句句都是本色语”。对于南戏中的昆山腔,他认为“听之最足荡人”。他的称扬有助于昆山腔在大江南北的传播。在明代后期兴起的市民文学艺术中,徐渭以强调“本色”和追求“自然”的鲜明特点而留名史册。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料一:

汉武帝时,广开献书之路。河间献王好儒学,从民间收集经过秦火保留下来的《尚书》《礼记》等古文先秦旧书,经考辨将正本献给朝廷。《汉书》评价献王“修学好古,实事求是”。唐代颜师古作注解释为:“务得事实,每求真是也。”与之形成对比的是,淮南王亦好书,但“所招致率多浮辩”,故颜师古说他“言无实用耳”。

——摘编自《汉书》等

材料二:

清代学者阮元批评宋明理学家“自遁于虚而争是非于不可究诘之境”,而清儒“束身修行,好古敏求,不立门户,不涉二氏(即佛、道),似有合于‘实事求是’之教”。阮元进一步评论道,“实者,实事也。圣贤讲学,不在空言,实而已矣”。近人梁启超也认为清儒“以实事求是为学鹄,颇饶有科学的精神”。梁启超笔下的科学精神,是指“善怀疑,善寻间,不肯妄徇古人之成说与一己之臆见,而必力求真是真非之所存”等。

——摘编自梁启超《论中国学术思想变迁之大势》等

材料:熙宁二年(1069年),宋廷开始精简军队,压缩编制,到元丰八年(1085年)禁、厢军总数减为80万左右,比原先减少30多万。熙宁七年,开始实行“将兵法”,把当地各部分禁军以及有战斗力的厢兵、蕃兵、乡兵等,混合编组为“将”,下设“指挥”。每“将”自2000多人至1万多人不等,通常为5000人左右,设正、副将为长官,选择有作战经验和才能的人担任。诸将长官统领并训练本将士兵,以达到将知兵、兵知将的目的。将兵多数戍守本路,在本路辖区内更戍,但也有一部分将兵到指定的别路更戍。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料

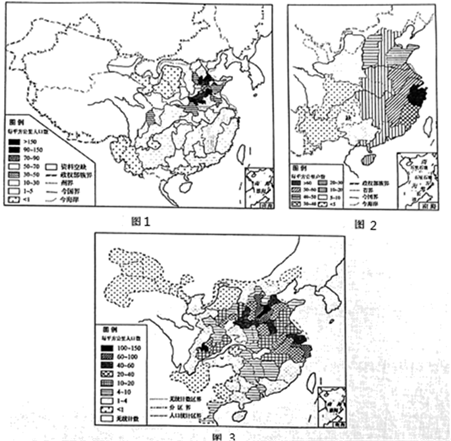

——据葛剑雄《中国人口发展史》

分别提取图1、图2、图3的人口分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

材料:为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。为度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料:

第一 目标

(壹)研求中国民族之演进;特别说明其历史上之光荣,及近代所受列强侵略之经过与其原因,以激发学生民族复兴之思想,且培养其自信自觉发扬光大之精神。

(贰)叙述中国文化演进之概况;特别说明其对于世界文化之贡献,使学生明了吾先民伟大之事迹,以养成其高尚之志趣,与自强不息之精神。

(叁)叙述各国历史之概况,说明其文化之特点,以培养学生世界的常识,并特别注意国际现势之由来,与吾国所处之地位,以唤醒学生在本国民族运动上责任的自觉。

(肆)叙述中外各时代文化之变迁;应特别说明现代政治制度,及经济状况之由来,以确立学生对于民权主义、民生主义之信念。

——《初级中学历史课程标准》(1932年颁行)

评析上述材料所示历史课程的目标。(说明:运用具体史实,对材料所示历史课程目标的一点或整体展开评析。要求观点明确、史论结合、表述清晰,不能重复材料)